今回は安全管理を統計に着目して見てみます。

建設業は災害が多いとよく耳にすると思います。

実際、全産業の中でも圧倒的に多くて、死傷者数も製造業に比べ2倍ほど多くなっています。

なんと労働者数あたりで比較するとなんと5倍(※)くらい多くなっています。

※137人/1100万人(製造業)288人/492万人(建設業) R3年の比較

12.45%(製造業)58.5%(建設業) ⇒ 約4.7倍

みんな怪我したくて仕事してるわけではないのでとにかく災害は減らしたいです。

今日は施工管理として統計からどのように安全対策を行うべきかについてお伝えします。

統計を説明するだけではなく施工管理の観点でお伝えします!

建設業の三大災害とは

よく安全教育などで聞くことがあると思います、建設業の三大災害は

① 墜落・転落災害

② 重機災害

③ 崩壊・倒壊災害

と言われています。

このように長きに渡り建設業の災害の型などの統計は取られてきており、

今さらどんな災害がどれだけの数字で~なんて話をするつもりはありません。

詳細は国土交通省が年度単位、さらには、最新情報として月単位で災害の統計を取っていますから、

そういった情報が欲しいかたはチェックしてみてください。

ここでは、統計からわかる傾向に対し、

どのような心持ちで安全管理をすればよいのかについて特化してお話していきます。

今回統計の参考にさせていただいたのは東京の一般財団法人中小建設業特別教育協会の資料です。

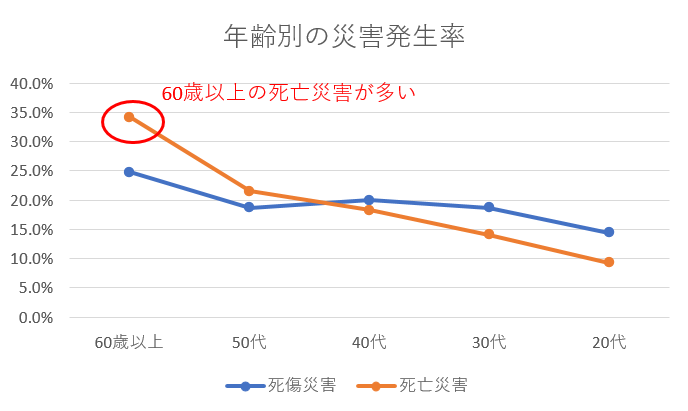

年齢別の統計

死傷災害発生割合

60歳以上…24.8% 50代…18.7% 40代…20.0% 30代…18.7% 20代…14.4%

死亡災害発生割合

60歳以上…34.2% 50代…21.5% 40代…18.3% 30代…14.1% 20代…9.3%

これを見るとやはり高齢者と言われる方は災害発生確率が高いです。

そして経験が大事と言われている建設業で意外なのが、20代の死傷者が比較的少ないです。

さらによく見ると死傷者の割合に対し死亡の割合では高齢者が圧倒的に多くなります。

残念ながら災害を起こしてしまった場合、

回復力が落ちていることや咄嗟の受け身(反応)ができず重大災害につながる傾向が想定されます。

建設業は体を動かす職種なので動かずに仕事することはほぼほぼできません。

ただ、年齢に応じた適正配置を徹底することで重大災害を減らせることがわかります。

例えば、高所作業は高齢者には控えてもらい、なるべく平らな場所で作業してもらう。等です。

また熱中症等は私病ではなく、労働災害です。

熱中症に関しては特に身体が弱ってしまうと特に重症化しやすくなりますので

高齢者の方には水分補給を強制的に行ってもらう、休憩の頻度を増やす等の対策が必要と思います。

統計を見る時のちょっとした注意事項

余談ですが年齢別の統計を見る際に注意したいのは、あくまで数ではなく割合で判断することです。

建設業は圧倒的に高齢化社会を突っ走っていますので、

例えば、死傷者数でみても高齢者が多く若年層が少なく見えます。

これは決して高齢者が危なく、若年層が安全であるという意味ではありません。

割合で考えたときにどうなのか?が大事です。

今回は高齢者が割合でも多くなっていましたが、

多くの統計が数で表現していることが多いので、

パッと見た時のグラフの形で判断しないようにだけ注意してくださいね。

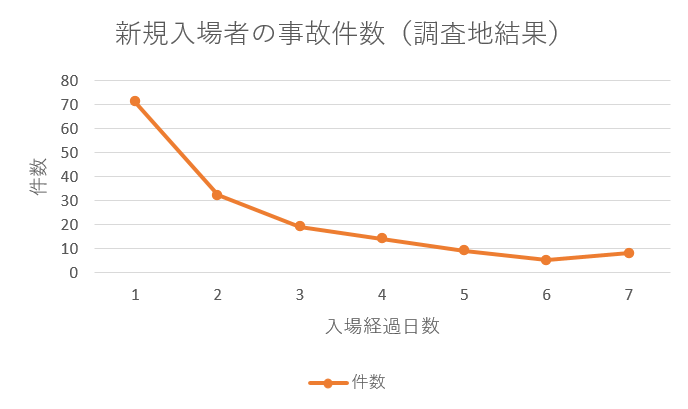

入場経過日数別災害発生人数

初 日…71件 2日目…32件 3日目…19日 4日目…14日

5日目…9件 6日目…5件 7日目…8件

見てわかる通り、初日の災害発生確率が圧倒的に高く、徐々に減ってきます。

7日目に少し増えているのは『慣れ』とも言えなくはないですが、

きっと割合的には下限値に振り切っているのだと思います。

初日の災害発生確率が高いことはよく知られていることですが、

具体的になぜ初日に災害発生確率が高いのかを考えてみましょう。

一つずつ挙げると

・現場状況の認識不足(どこでどんな危険があるかわかっていない)

・作業方法の不慣れ(前の現場での作業内容と異なることで作業方法に慣れていない)

・連携が取れていない(作業者間の連絡合図が理解できていない)

などがあると思います。

現場では新規入場者教育を行い、現場のルールを伝えているのはそのためですね。

しかし新規教育も行う側がマンネリしたり忙しかったりする場合には、

ちゃちゃっと終わらせて完全なる理解を得られずに作業に合流することもあるかもしれません。

また、教育の内容が現場に則していなかったり、

本当の危険な箇所を伝えきれていなかったりするかもしれません。

ですから初日の教育は本当に大事なのだと認識して取り組んでもらいたいです。

また作業方法の不慣れに対しては、作業手順の周知会などにより対策する必要があります。

新規工種の場合にはこういった周知会の場を設けていると思いますが、

後から入ってきた新規入場者に対して、同じような手順会を行えているでしょうか?

職長さんに「しっかり教育しておいて」で済ませていませんか?

やはりその現場特性を踏まえた作業内容・方法については

作業開始前にしっかり伝達する必要があるのです。

さらに連携が取れていないについてですが、クレーンの統一合図ってご存じでしょうか?

玉掛け時にクレーン運転手にどうしてもらいたいかを伝える合図です。

なぜその合図が統一合図化されたかというと、

クレーン運転手は現場に常駐することが少なく、

初めてその人と一緒に仕事をするというシーンが発生することが多いからです。

その場合にでも連携の不一致がないように合図が統一化されているのです。

しかしながら他の作業については、

それほどの統一合図というのは見たことがありません。

つまりチームによっては声だけで合図をしたり、

他のチームでは手を上げて合図をしたりすることがあります。

そういう場合、やはり新らしくチーム入りした人は連携合図を知らずに動作することになり、

思いがけない動作を招くことがあります。

ですから必ず、新規入場者教育・手順の確認の後には

合図方法の確認をする必要があるのです。

そうやって新規入場者の災害発生確率を下げていく必要があります。

明らかに統計でもわかる通り、要チェックですので、

朝礼時には新規入場者の有無、その人の作業内容をしっかり把握しておき

一日を通して確実なフォローをするようにしてください。

事故の型の統計

冒頭に三大災害と言いましたが若干年度によっては件数が異なるものの、死亡事故に至る事故の型は

①墜落・転落災害

②はさまれ・巻き込まれ・激突され(重機災害など)

③崩壊・倒壊

と順に続きます。

人と人が当たった程度では怪我をするくらいで済みますが、この災害は

①地面(モノ)と人が強制的ぶつかる状態

②重機と人がぶつかる状態

③土が崩れてきて人がぶつかる状態

と人以外の、絶対に人が勝てないものにあたることで大きな災害を引き起こします。

これらの重大災害は毎年、傾向として上位数を占めていますが、

決してなくなることがありません。

それはなぜかというと、やはりふと気が抜けた瞬間にそのタイミングがやってくるからなのです。

墜落転落については例えば足場の上で、

開口があるにもかかわらず、足元をよく見ずに落ちたり、

ブレスが無い状態で壁にもたれかかって落ちたりします。

重機災害は運転手にとって、

まさかそんなところにいると思わなかったところに

人がいることで当たったりと全てにおいて

「まさかそんなことが」というタイミングで発生するものです。

ここで大事なのが『点検』です。

いつも朝礼時に皆さん

「週明けなので点検してください」

など言っていると思いますがその『点検』本当に効果的に行われているのでしょうか?

中には言うだけ、点検表にチェックを入れるだけになっている人もいると思います。

本当にやるべき点検は、

人がケガや死んだりする可能性がある場所がないか?を適宜、本気でチェックすることです。

「まさにそんなことが」を減らすためには危険の芽をとにかく摘むことが大事です。

自分がここで作業をしていて、こんな行動をとってしまったら、もしかしたら落ちるかもしれない。

こんな気持ちを持って、実際に仕事をすることを想像して『点検』を行ってみてください。

このように労働災害の統計化されているデータを見ることはよくあっても、

それを自分たちの現場でどう活かすのかまで考えなければ全く意味がありません。

世の中にはデータがありふれています。

自分の欲しい、都合のいいデータばかりに注視し、

データそのものに興味を無くし、考えることをやめると、

そのデータの通りの災害を起こしてしまうでしょう。

そして毎年の傾向の通り、多くの災害が発生します。

そうならないためにも有用な統計データを有用に現場活動に活かせてもらいたいと思います。

コメント