4-1.標準仕様書と特記仕様書で仕様書については説明させてもらいました。

もし,まだお読みでない方はお目通しください♪

今回は仕様書に記載される基準についてです。

仕様書の存在

仕様書は,その工事や業務を行う上で必要となるルールブックみたいなものです。

ルールを知らずにスポーツをしても全く意味がないのと同じように,

工事や業務も,ルールに従って行う必要があります。

しつこいようですが仕様書を読まずに仕事することは「できない」と思っておいてください。

仕事に慣れてくると例えば「国交省」の現場が続くことにより

頭の中に勝手にイメージできたりすることもあります。

他にも国交省の現場を経験していれば,

それらのルールを準用している発注者のルールは勝手にイメージできるかもしれません。

しかし例えばNEXCOのように各会社で厳格なルールを定めているような場合には,

国交省ルールをどれだけ知っていてもNEXCOルールを知らなければ仕事はできません。

野球とサッカーのルールが違うのと同じようなものです。

品質管理に係わる仕様書

品質管理に係わる基準として『近畿地区の国土交通省発注工事』を想定して説明します。

国交省には土木工事を所管している各整備局がありまして,

近畿では近畿地方整備局というのがあります。

そこの『土木工事共通仕様書』を見てみます。

当然,これらの仕様書を見る際には『最新版』を見るようにしましょう。

ただ,特記仕様書に〇〇年度版を適用など特別な記載があればそちらを見てください。

共通仕様書を開くと早速『目次』があります。

目次を開いてみると

第1編 共通編

第1章 総則

第1節 総則

1-1-1-1 適用

1-1-1-2 用語の定義・・・

第2章 土工

第1節 適用

第2節 適用すべき諸基準

第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工・・・

とあります。

当然,自工事に該当する項目をピックアップして読んで理解していく必要があります。

第1章総則は全ての工事,土工事関係の工事であれば第2章は確実に読む必要がありますね。

管理はどこに書いてある?

管理の内容について記載しているのはどこかというと

➊自工事の該当する第〇章の部分

この中には第2節適用すべき諸基準があり,

そこにはこの仕様書には記載のない部分はこの書籍・仕様を満足するように,

と記載されていますから標準仕様書だけではなく他の関係するものも見ておく必要があります。

コンクリートの章では

・土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)

・土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)

・土木学会 コンクリートのポンプ施工指針

・国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について

・国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について・・他

のような記載があります。ちなみにこの他に7種もあるので凄い量ではありますね。。。

➋土木工事施工管理基準

標準仕様書の1-1-1-24 施工管理 8.記録及び関係書類 に記載しているのですが

「土木工事施工管理基準」という資料に基づき施工管理をしなさいと書いています。

それも近畿地方整備局のHPにリンクがあります。

土木工事施工管理基準及び規格値(案)

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/kanrikijun/index.html

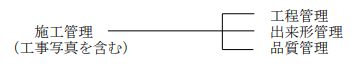

ここでいう施工管理とは下図の通り,工程管理・出来形管理・品質管理のことを指します。

よって,発注者目線でいう施工管理はこれらの3管理を確実に行うようにと示されているのですね!

➌土木工事写真管理基準(案)

先述した土木工事施工管理基準の中に

7.その他(1)工事写真で記載されている通り,

写真管理は写真管理基準(案)に基づき行いなさいと記載しています。

ここには何を・どのタイミングで・どれくらいの頻度で撮影するのか?を書いています。

土木工事写真管理基準(案)

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/gijutsukanri/syashinkanri/index.html

施工計画書と基準

先述した基準を用いてあらゆる工事・業務を管理することが我々の仕事なのですが,

よく見ますと多くの基準に(案)と記載されていることにお気づきでしょうか?

実はその(案)は結構大事なのです。

土木工事は規模や施工環境により施工管理の内容も大きく異なります。

それにもかかわらず,統一的にそれらの管理基準を定めるのは非常に困難です。

たった1本の鉄筋を組み立てるのと何万トンもの鉄筋を組み立てるのが

同じ管理方法・基準ではおかしいですよね。

ですからこの(案)というのはあくまで(案)であり,参考なのです。

ではどのようにその工事では管理するのか?

と言いますと『施工計画書』で管理の項目・頻度などを定め,

工事前に発注者の承認を得ることにより,

工事ごとの基準を定めることができるのです。

重要管理工種については管理の頻度は高くなるでしょうし逆の場合は低くなるでしょう。

大事なのは施工計画書の作成時

よって,施工計画を作成する人・技術者はそれらの基準を把握し,

現場を適確に判断ができる存在でなくてはなりません。

てんで異なる発注者の管理基準を引用したり,

あての違う項目の管理を記載したりしていては信頼を失うことになります。

郷に入っては郷に従え。

ルールは絶対ですので仕様書に基づき,

発注者独自のルールを現場のルールに準用し,

適確な施工計画書を作成しましょう!

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 4-3.仕様書と基準 – MainsFactory […]